目次

近年、御朱印集めは幅広い世代で人気になっています。

しかし「御朱印の意味は?」「初穂料はいくら?」「御朱印帳はどんなものを用意すればいい?」と迷う人も多いはず。

本記事では、御朱印の由来や意味、いただくときのマナー、初穂料の目安、御朱印帳の選び方・貼り方までを網羅的に解説します。

御朱印初心者の方も、すでに集めている方も安心して楽しめる内容になっています。

御朱印とは?意味と起源

御朱印とは、本来はお寺に写経を納めた証としていただける印章でした。

現在でも一部のお寺では、写経を奉納しないと授与してもらえないところがあります。

時代とともに参拝の証へと広がり、今では多くの神社やお寺で授かれるようになりました。

御朱印は単なる「スタンプ」ではなく、神仏に参拝したことを示す尊い証。

御朱印帳に1頁ずつ刻まれていく文字や朱印は、巡礼の記録であると同時に、信仰心を形にしたものなのです。

💡関連記事:吉方の神社仏閣の調べ方はこちら

御朱印をいただくときの基本マナー

御朱印は「いただく」ものであって「買う」ものではありません。授与の際は、神仏への敬意を忘れずに。

基本マナーのポイント

- 先に参拝を済ませてから御朱印をお願いする

- 御朱印だけを目的に境内に入らない

- 大声で話さない/撮影禁止の場所では撮らない

- 授与所では「御朱印をお願いします」と丁寧に伝える

- 転売・ネット購入はしない

混雑時の例外・受付ルール

人気の神社や混雑時は、先に御朱印帳を預ける運用があります。

たとえば箱根神社では番号札を受け取り、目安「10〜15分後」に再訪する方式。

その間に参拝を済ませる方が多いです。現地の案内に従いましょう。

受付時間の目安と注意

授与は社務所の受付時間内(目安9〜16時)。

祭礼日や書き手不在、混雑時は停止・整理券配布となる場合があります。

事前に公式案内の確認が安心です。

御朱印は記念スタンプではなく、礼を尽くした参拝の証。マナーを守れば、御朱印帳は「ただのノート」ではなくご縁の記録になります。

💡関連記事:神社仏閣の参拝時間についてはこちら

御朱印の初穂料はいくら?金額の目安と相場

御朱印をいただく際には「初穂料(または御布施)」を納めます。

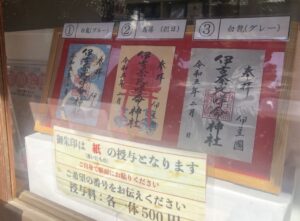

一般的な目安は 300円〜500円程度 ですが、寺社によって金額が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

よくある金額の例

- 王子稲荷神社:400円

- 明治神宮:500円

- 六本木・天祖神社:1000円(授与日も限定)

- 四柱神社:「お気持ち」で(300円以上がおすすめ)

※金額は筆者参拝時のものです。地域や時期によって変わる場合もあります。

また、限定御朱印や特別な意匠の御朱印は1000円前後であることが多く、通常よりも高めの初穂料が設定されます。

季節限定や特別行事に合わせた御朱印は、見るだけでときめくような美しいデザインも多いので、機会に恵まれたらぜひいただいてみてください。

ポイント

- 「お気持ち」と言われた場合は、最低でも300円程度を目安に

- 紙での授与や、特別行事の御朱印は金額が変動することもある

- 公式サイトや社務所の掲示を確認するのが確実

- 初めての方は500円〜1000円を準備しておけば安心です

御朱印は「金額に見合う価値を買う」ものではなく、参拝の証として心を込めて納めるもの。

感謝の気持ちを込めてお納めしましょう。

💡関連記事:神社参拝の持ち物チェックリスト(小銭・袋・ハンカチなど)

神社とお寺で御朱印帳を分けた方が良い理由

御朱印帳は1冊にまとめても問題はありませんが、神社とお寺では御朱印の意味合いや背景が異なるため、分けるのがベターとされています。

歴史的な背景

日本には長らく「神仏習合」の文化があり、明治時代には「神仏分離」が行われました。

そのためか、現在でも寺社によっては「神社とお寺の御朱印を一緒に押すことはできない」と案内されるケースがあります。

波動や世界観の違い

スピリチュアルな視点では、神社と仏閣は波動の質が異なります。

両者を同じ帳面に混在させると、御朱印帳のなかでエネルギーが混在して、スピリチュアル的に敏感な人だと違和感を覚えたり、ちょっとおさまりが悪く感じるかもしれません。

実際の対応

- 2冊持つのは少し手間ですが、トラブル回避のために分けておくのがおすすめ

- 「神様と仏様に失礼になるから」ではなく、波動や扱いの違いを尊重するイメージ

- 初心者の方は「神社用」「お寺用」と分けるとわかりやすく、後々整理しやすい

私自身も以前は「一緒でもいいかな」と思っていましたが、実際に御朱印を集めていくうちに「混ぜたくない」と感じるようになりました。

御朱印帳が単なる記録ではなく、精神的な拠り所になっていくからこそ、丁寧に分けて扱うのが良いと感じます。

御朱印帳の選び方とタイプ別の解説

御朱印をいただく際に欠かせないのが「御朱印帳」。

ひと口に御朱印帳といっても種類があり、使い方に合わせて選ぶととても便利です。

綴じ方の種類

蛇腹式(一般的・おすすめ)

折本タイプで、ページを広げて見やすいのが特徴。御朱印を直接書いていただけることが多く、もっとも一般的な御朱印帳です。両面を使えるタイプもあり、長く使えます。

和綴じ式(冊子タイプ)

ページをめくる感覚で使える昔ながらのスタイル。

ただし裏移りしやすい欠点があります。

高級な御朱印帳だと、裏に蝋引きした紙をあてて裏移りしにくいようになっていたりするので、確認して選びましょう。

書き置き用(クリアポケット式)

近年増えているタイプで、紙でいただいた御朱印をクリアポケットに差し込んで収納します。

季節限定や特別御朱印は書き置き対応が多いため、そうした御朱印を集めたい方にはとても便利です。

サイズの選び方

- 小判(16×11cm前後) … コンパクトで持ち歩きやすい、初心者向け

- 大判(18×12cm前後) … 墨書きや大きめ御朱印も余裕で収まる

デザイン

伝統的な和柄のほか、花や動物、モダンなデザイン、アート系までさまざま。

近年はキャラクターコラボの御朱印帳も登場しており、コレクション性も高まっています。

重要なのは御朱印本体なので、御朱印帳で個性を出していくと集めるのが楽しくなります。

おすすめの御朱印帳(タイプ別解説)

初めての一冊に:シンプルな蛇腹式御朱印帳

まずはシンプルに蛇腹式のものを1冊用意すると安心です。

デザインや色も豊富で、選ぶ楽しみがあります。

書き置きをよく集める方に:クリアポケット式御朱印帳

季節限定御朱印、記念御朱印などは書き置きの紙の御朱印に日付を入れていただくケースがほとんどです。

後述するように、通常の御朱印帳にノリで貼り付けてもいいのですが、近年では「切り絵タイプ」「特別な和紙を使ったタイプ」など素材や意匠も様々なので、貼り付けるともったいないものも多いんですよね。

クリアポケット式があるとそういった悩みがすぐに解決できます。

大きめ御朱印対応に:大判サイズ

紙の御朱印を貼るようになると、一般的なサイズだと紙の方が大きくて切らないといけないケースも出てきます。

一回り大きな大判サイズだとそういった懸念が解消されます。

持ち運びは少しかさばりますが、作品集のようになって、見返すときの楽しみがあります。

持ち歩き用に:御朱印帳ケース・袋

御朱印帳は表紙がしっかりしているので、そのまま持ち歩いても問題はないのですが、汚れないように御朱印帳ケースや専用袋を用意すると安心です。

一緒に小さな記念品や、授与品をまとめておけるので、何カ所もめぐっていると次第に必要になってきます。

紙でいただいた御朱印の貼り方

御朱印はその場で御朱印帳に書いていただくのが基本ですが、最近は「書き置き(紙で授与されるタイプ)」も増えています。

その場合は、あとから御朱印帳に自分で貼る必要があります。

貼り方のコツ

- のりはスティックのりがおすすめ

液体のりは水分が多く、御朱印帳の紙がフニャっと波打ってしまうことがあります。四隅を中心に薄くスティックのりをつければきれいに貼れます。 - サイズが大きい場合はカットしてOK

御朱印帳より大きな紙の場合は、朱印や墨書きにかからないように端を切って調整して大丈夫です。 - 曲がらないように軽く押さえる

貼ったあと、定規やカードなどで軽く上から押さえるとシワになりにくいです。

書き置き用御朱印帳を使う方法

近年は、クリアポケット式の「書き置き専用御朱印帳」も人気です。

のりで貼る手間がなく、紙の御朱印をそのまま差し込めるので、特別御朱印を集める方に便利。デザインを傷めず保管できるのもメリットです。

御朱印Q&A(保存版)

Q. 御朱印は現金以外でも支払えますか?

基本は現金です。近年はキャッシュレス対応の寺社もありますが、対応はまちまち。小銭を用意しておくと確実です。

Q. いただけない日や時間はありますか?

あります。祭礼日や書き手不在、混雑時は停止や整理券対応になることがあります。社務所の受付時間(目安9〜16時など)内に、事前確認が安心です。

Q. 参拝と授与の順序は?

基本は「参拝 → 御朱印」。ただし混雑社寺では先に御朱印帳を預ける運用もあるため、現地の案内に従ってください。

Q. 御朱印帳を忘れたらどうすればいいですか?

書き置きの御朱印をいただき、後で貼れば問題ありません。ポケット式(書き置き用)御朱印帳があると便利です。

Q. 何冊持つのが良いですか?

神社用・お寺用で2冊が基本。書き置きを多く集める方は、クリアポケット式を1冊追加すると整理が楽です。

Q. 通常サイズと大判、どちらを選ぶべき?

持ち歩き重視なら通常サイズ、見開き・大きめ御朱印も想定するなら大判。

迷ったら小判+大判をサブに。

Q. 代理での授与や郵送は可能ですか?

原則は対面授与です。寺社の方針や行事によって例外的に代理・郵送対応がある場合もあるため、各寺社の案内を確認してください。

おすすめの御朱印帳セレクション

御朱印帳は長く使うものだからこそ、デザインや使い勝手にこだわりたいところです。

ここでは、初心者からベテランまで安心して選べる御朱印帳や関連アイテムをセレクトしました。

定番和柄タイプ

落ち着いた伝統柄で、初めての一冊にぴったり。

神社・お寺のどちらでも違和感なく使えます。

▶こちらは和風猫柄。クリアな簡易ケースもついてるので雨の日も安心

華やかデザインタイプ

デザイン性の高い御朱印帳は、持っているだけで参拝が楽しくなるアイテム。

最近はアート系やキャラクターとのコラボも人気です。

▶レーザー加工された木製の美しい表紙。縁起の良い麻の葉模様の意匠。

大判サイズ

見開き御朱印や大きな墨書きも収まる余裕のあるサイズ。特別御朱印を集めたい方におすすめ。

▶縁起物「犬張子」の表紙がかわいい大判タイプ

書き置き専用タイプ

クリアポケット式で、紙でいただいた御朱印をそのまま差し込める便利な御朱印帳。

特別御朱印を集める人には必須アイテムです。

特別な御朱印は横長タイプも多いので、見開きのものを選ぶのがおすすめ。

▶ポケット式で上から差し込むだけ。使いやすいです。

御朱印帳ケース・袋

大切な御朱印帳を汚さず持ち歩くための必需品。布製やビニール加工のものなど種類も豊富です。

▶ゆとりがあり数冊入れられる大きさ。中にポケットもついているので、おみくじや授与品を一緒に保管できる優れもの。

まとめ:御朱印集めは敬意を持って楽しもう

御朱印は、神仏に敬意をもって参拝した証としていただく大切な印です。

単なるスタンプラリーではなく、一つひとつが「ご縁の記録」であり、御朱印帳を開くたびに参拝の思い出や感謝の気持ちを振り返ることができます。

- 御朱印は 参拝の証 であることを忘れない

- マナーを守り、初穂料は感謝の気持ちを込めて納める

- 神社とお寺は御朱印帳を分けるのがおすすめ

- 御朱印帳やケースを用意して、大切に保管する

こうした基本を心がければ、御朱印集めは開運にもつながるすばらしい習慣となります。

ぜひお気に入りの御朱印帳を手に取り、心を込めて参拝しながら、一頁ずつご縁を重ねていってください。

▶良い方角に旅行に行き神社仏閣を参拝して運気を上げよう!