目次

お神酒といえば日本酒。

そう考えていたのですが、九州に来てその概念が覆されました。

九州でお酒といえば、日本酒よりも『焼酎』!!

この土地では、奉納の主流は『焼酎』である。

感心と学びを備忘録しておきたいと思います。

お神酒は焼酎でも良い

お神酒といえば『日本酒』と思い込んでいましたが…

九州の神社では、焼酎が樽で奉納されていました。

お酒なら種類は問わないのですね。

豊穣の「御礼」という概念もあるので、「その土地で育った農作物を使ったお酒」というのが重要なのかもしれません。

信仰心が強い人は、美味しいものが手に入った時、「まずは神様に」と神棚に上げてらっしゃいますよね。

おめでたい日には「鯛」などのお魚も、神様は喜ばれるといいますし。

お肉にしても、「食す」目的で頂戴した命を、食べる前に神様に捧げるのは奉納です。

しかし、一般の参拝で、あえて神社に「肉」を持ち込むのはやめた方が良いです。

その場で調理できず捨ててしまうならば、それは死骸を持ち込むのと同じなので。

お肉に関しては様々な解釈がありますが、お酒ならばまずなんでも問題ないということですね。

私個人の考えですが、「水」には神気が宿りやすい(なじみやすい)ように思います。

日本酒は、原材料に我が国の作物代表であるお米と清い水を使っていることが肝要。

焼酎も、醸造過程で「水」が重要になる。

原材料は「米」もあれば「芋」「麦」とありますが、基本的にはその土地で作られたもの、その土地を代表する作物です。

ワインが特産の山梨県ならばワインが奉納されていることでしょう。

ビールを奉納するケースもあるでしょう。

おそらく「米」「水」が揃った日本酒が奉納されるお酒の基本ですが、仕込み水が使われる「焼酎」も同等なのかなと思います。

ワインやビールは、その制作過程から奉納の主流ではないですが、「良いものができたので神様に奉納したい」という信仰心がポイントになる。

以前、神奈川県の『瀬戸神社』で、行く途中のコンビニに日本酒がなく、お稲荷さんで「モヒート」を奉納したことがあります。

なんとなく、喜んでいただけたような…気がしたので、きちんと崇敬の念を持ち、信仰心が伝われば、気軽に奉納してみてもいいのではないでしょうか。

【神社】神奈川県横浜市金沢区『瀬戸神社&琵琶島神社』<横浜金澤七福神:弁財天><瀬戸の秋月>

九州、日本酒がない!

私は日本酒が好きです。

あの水のように透明なのに、とろみがあるというか、酒精が薫るまろやかな質感。

日本の食の根源である、お米から作られた捧げもの。

お神酒となれば神気が湛えられ、のどを通って身体に入れば、その神気がじわりと溶け込み馴染んでいくような柔らかい酩酊感。

多幸感を感じる。

というわけで、よく神社参拝の際に、お土産コーナーでお神酒の日本酒を購入します。

観光地にもなっているような人気の神社だと、大抵は授与品とその土地の特産品が混在するお土産屋さんがあるもので、参拝の楽しみのひとつです。

先日『青島神社』に参拝し、例によって大型のオシャレなお土産屋さんがあったのでウキウキで見てまわったんですが…

日本酒がない。

全部『焼酎』!

九州では日本酒は飲まれないと聞いてはいたけど、ひとつもない…

焼酎はたくさんある。

私は日本酒好きなこともあり、今まであまり焼酎は飲んだことがなくて…

ちょっと濃いというか。辛いというか。

逆か。

日本酒が甘いってよく聞きますね。

その場は「焼酎はちょっとキツイかな~」と思いやめておいたんですけども。

近所のスーパーでも、よく見たら日本酒がない。

全然ない。

酒のスパーク(※)が恋しくなるくらいにない。

※神奈川県は横須賀市のローカル酒屋

それで…もうこれはお酒好きとして、新境地を開拓する時なのだと気持ちを新たにし。

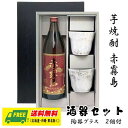

ひとます有名な『霧島』を買ってみました。

最初は「やっぱちょっと濃いというか辛いというか…」とかごにょごにょ言ってたんですけどねー。

ネットでお湯割りと水割りソーダ割の順番とか調べて、とりあえずお湯割りの好みの分量を模索してみたんですけど。

焼酎も美味しいね!!!!!

お湯6:焼酎4以下の薄めの割合いが好きみたいです。

サッパリしてるから食事に合わせやすいわ。

いや美味しい。

しかも何?残りにくいんだね?いいね…焼酎も良いね!!

これでまたお酒を楽しむ幅が広がったな!!(*^^*)

今後はお土産物屋さんで積極的に焼酎を探してみたいと思います!!

【開運】神社で頂いたお神酒はどうする?私はすぐに飲みます!いつ飲むかは悩まなくて大丈夫!

実は、清酒発祥もまた九州

宮崎県西都市にある『都萬神社』。

瓊瓊杵尊と木花開耶姫が、出会い、新婚生活を送ったという伝承が残る土地の神社です。

『日本書紀』に、木花開耶姫が、神託に従いお酒を造って神にお供えをしたという記載があることから、「日本清酒発祥の地」とされているそうです。

【神社】宮崎県西都市『都萬神社(つまじんじゃ)』<延喜式内社><日向國二之宮>

焼酎は、日本に入ってきたのが16世紀と言われます。

それまでは日本酒も製造されていたのでしょうが、温暖な気候で、日本酒造りには適していないこと、日本酒は身体を温める作用がある事から、主流が焼酎に移ったとか。

現存する最古の、日本の焼酎についての古文書が、鹿児島県伊佐市の郡山八幡神社の、1559年(永禄2年)に補修した際の、大工が残した「施主がケチで焼酎も振る舞ってくれない」という木片の落書きだというのが面白い。

永禄二歳八月十一日

靍田作次郎・助太郎

其時 座主ハ大キナこすてをち

やりて一度も焼酎ヲ不被下候(くだされずそうろう)

何共めいわくな事哉

木片は保護のため一般公開はされていないとのことですが、伊佐市のHPに画像が載っていました。

いいですね~こういうの好きです(*^^*)

今度、郡山八幡神社行ってみようと思います!

焼酎好きな靍田兄弟(?)に思いを馳せてきます。笑

まとめに

清酒発祥の地でもあるから、日本酒の名品がいくつかあっても良さそうなものだけど…

気候、相性というものはありますよね。

焼酎という新たな扉を開いたので、これから一層お酒の楽しみが増えました。

これからはたくさん『焼酎』飲むぞゥ!

\\٩( 'ω' )و //

じゃなくて、九州の神社で奉納される『お酒』について、良き学びの機会になりました。

私が購入してハマった焼酎は宮崎限定だったらしい。

通販では扱ってるみたいなので、宮崎以外の方もぜひ。